एनसीईआरटी समाधान कक्षा 7 हिंदी मल्हार अध्याय 4 पानी रे पानी

एनसीईआरटी समाधान कक्षा 7 हिंदी मल्हार अध्याय 4 पानी रे पानी सत्र 2025-26 के लिए यहाँ दिए गए हैं। इसमें पानी के महत्व, उसके संरक्षण और सही उपयोग पर जोर दिया गया है। यह अध्याय विद्यार्थियों को समझाता है कि जल जीवन का आधार है और इसकी एक-एक बूंद अनमोल है। इसमें बताया गया है कि यदि हम पानी की बर्बादी रोकें और वर्षा जल संग्रहण जैसी विधियाँ अपनाएँ, तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह पाठ जल संरक्षण की आदत डालता है।

कक्षा 7 हिंदी मल्हार पाठ 4 के MCQ

कक्षा 7 मल्हार के सभी प्रश्न-उत्तर

पानी रे पानी कक्षा 7 हिंदी मल्हार अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर

पेज 45

मेरी समझ से

(क) निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन-सा है? उसके सामने तारा (★) बनाइए। (कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

(1) हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है?

• नल सूख जाने से।

• पानी बरसने से।

• तालाब और झीलों से।

• बाढ़ आने से।

उत्तर देखें★ पानी बरसने से

★ तालाब और झीलों से

क्योंकि प्रकृति वर्षा के मौसम में पानी बरसाता है, जिसे तालाबों और झीलों में जमा किया जाता है। यही जमा पानी धीरे-धीरे रिसकर ज़मीन के नीचे जाता है और हमारे भूजल भंडार को समृद्ध करता है।

(2) निम्नलिखित में से कौन-सी बात जल-चक्र से संबंधित है?

• वर्षा जल का संग्रह करना।

• समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना।

• नदियों का समुद्र में जाकर मिलना।

• बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना।

उत्तर देखें★ समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना।

★ नदियों का समुद्र में जाकर मिलना।

क्योंकि जल-चक्र में समुद्र से उठी भाप बादल बनती है और फिर बरसती है। इसके बाद नदियाँ अपने चारों ओर का पानी लेकर वापस उसी समुद्र में मिल जाती हैं, जिससे जल-चक्र पूरा होता है।

(3) “इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है।” यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है?

• जल-चक्र की अवधारणा को न समझना।

• आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना।

• तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना।

• भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना।

उत्तर देखें★ तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना।

यहाँ ‘बड़ी गलती’ का संकेत तालाबों को कचरे से भरकर समतल बना देने और उन पर मकान, बाजार आदि बना देने की ओर है। इसी गलती के कारण गर्मियों में नल सूख जाते हैं और बरसात में बस्तियाँ डूबने लगती हैं।

(ख) अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उतर ही क्यो चुनें।

उत्तर देखेंमित्रों के साथ संवाद:

राहुल: अरे, तुमने पहले सवाल में “पानी बरसने से” और “तालाब-झीलों से” क्यों चुना?

मैं: देखो, जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी से रिसकर नीचे चला जाता है। इसी से हमारा भूजल भरता है। और तालाब-झीलें तो जैसे धरती की गुल्लक हैं, इनसे भी पानी धीरे-धीरे ज़मीन में उतरता है। इसलिए मैंने यही चुना।

वान्या: अच्छा, दूसरे सवाल में तुमने “भाप का बादल बनकर बरसना” और “नदियों का समुद्र में मिलना” क्यों सही माना?

मैं: क्योंकि यही तो जल-चक्र है। पहले सूरज की गरमी से समुद्र का पानी भाप बनता है, फिर बादल बनते हैं और बरसते हैं। बारिश का पानी नदियों में जाता है और नदियाँ फिर समुद्र में मिलती हैं। इस तरह पूरा चक्कर पूरा होता है।

अजय: और तीसरे सवाल में “तालाबों को कचरे से पाटना” ही क्यों चुना?

मैं: क्योंकि पाठ में साफ लिखा है कि पहले लोग तालाबों को पाटकर मकान, बाजार बना लेते थे। इस वजह से बरसात का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और भूजल घट गया। गर्मी में नल सूख जाते हैं और बरसात में बाढ़ आती है। यही हमारी बड़ी गलती है।

पेज 46

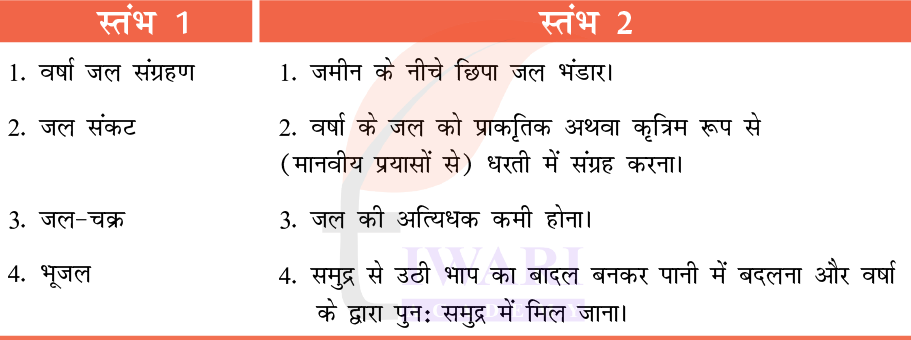

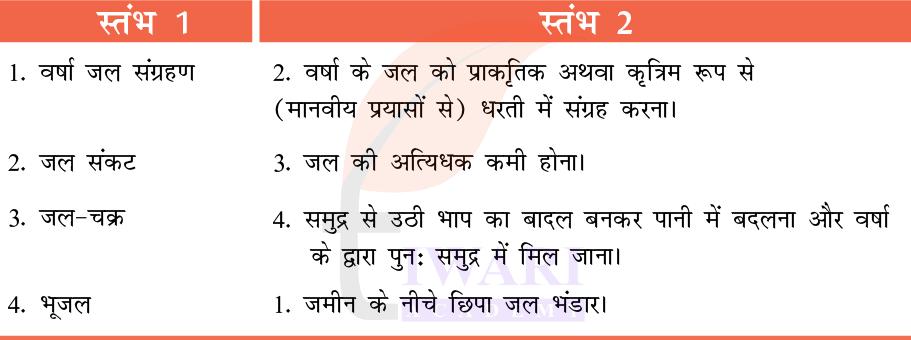

मिलकर करें मिलान

पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके अर्थ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए।

उत्तर:

पंक्तियों पर चर्चा

इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियों नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए।

• “पानी आता भी है तो बेवक्त।”

उत्तर देखेंइस पंक्ति का मतलब है कि जब नलों में पानी आता भी है, तो उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। यह या तो बहुत देर रात को आता है या बहुत सुबह-सुबह। इस वजह से लोगों को अपनी मीठी नींद छोड़कर घर के सारे बर्तन, बाल्टियाँ और घड़े भरने पड़ते हैं । यह पंक्ति शहरों में पानी की कमी और जल आपूर्ति की खराब व्यवस्था को दर्शाती है, जिससे लोगों का जीवन मुश्किल हो जाता है।

• “देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं।”

उत्तर देखेंयह पंक्ति पानी की कमी की भीषण स्थिति को बताती है। ‘अकाल’ का मतलब है सूखा, जब लंबे समय तक पानी न बरसने से जमीन बंजर हो जाती है और पीने तक को पानी नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि गर्मी के मौसम में भारत के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी, पानी की इतनी भयानक कमी हो जाती है कि स्थिति अकाल जैसी लगती है।

• “कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है।”

उत्तर देखेंयह पंक्ति बरसात के मौसम में आने वाली बाढ़ की स्थिति को बताती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो घर, स्कूल, सड़कें और रेल की पटरियाँ सब पानी में डूब जाते हैं । ऐसे में लोगों का आना-जाना, काम-धंधा, सब कुछ रुक जाता है और जीवन थम-सा जाता है । यह दिखाता है कि पानी की अधिकता भी उतनी ही विनाशकारी है जितनी उसकी कमी।

• “अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।”

उत्तर देखेंयह इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसका मतलब है कि सूखा (अकाल) और बाढ़, ये दोनों समस्याएँ जो एक-दूसरे से बिल्कुल उल्टी लगती हैं, असल में एक ही कारण से पैदा होती हैं। वह कारण है- पानी का सही प्रबंधन न करना। जब हम तालाबों और झीलों को भरकर नष्ट कर देते हैं, तो बरसात का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता, जिससे भूजल कम हो जाता है और गर्मियों में सूखा पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, जब बारिश होती है, तो उस पानी को बहने और जमा होने की जगह नहीं मिलती, जिससे वह बस्तियों में घुसकर बाढ़ का रूप ले लेता है । इसलिए लेखक ने इन दोनों समस्याओं को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा है।

कक्षा 7 हिंदी मल्हार अध्याय 4 के सोच-विचार पर आधारित प्रश्न

सोच-विचार के लिए

(क) पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है?

उत्तर देखेंपाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह हम अपनी गुल्लक में धीरे-धीरे पैसे जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी धरती भी वर्षा के मौसम में पानी को अपने अंदर जमा कर लेती है। तालाब और झीलें इस गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इस जमा हुए पानी (भूजल) का उपयोग हम साल भर अपनी जरूरतों के लिए करते हैं।

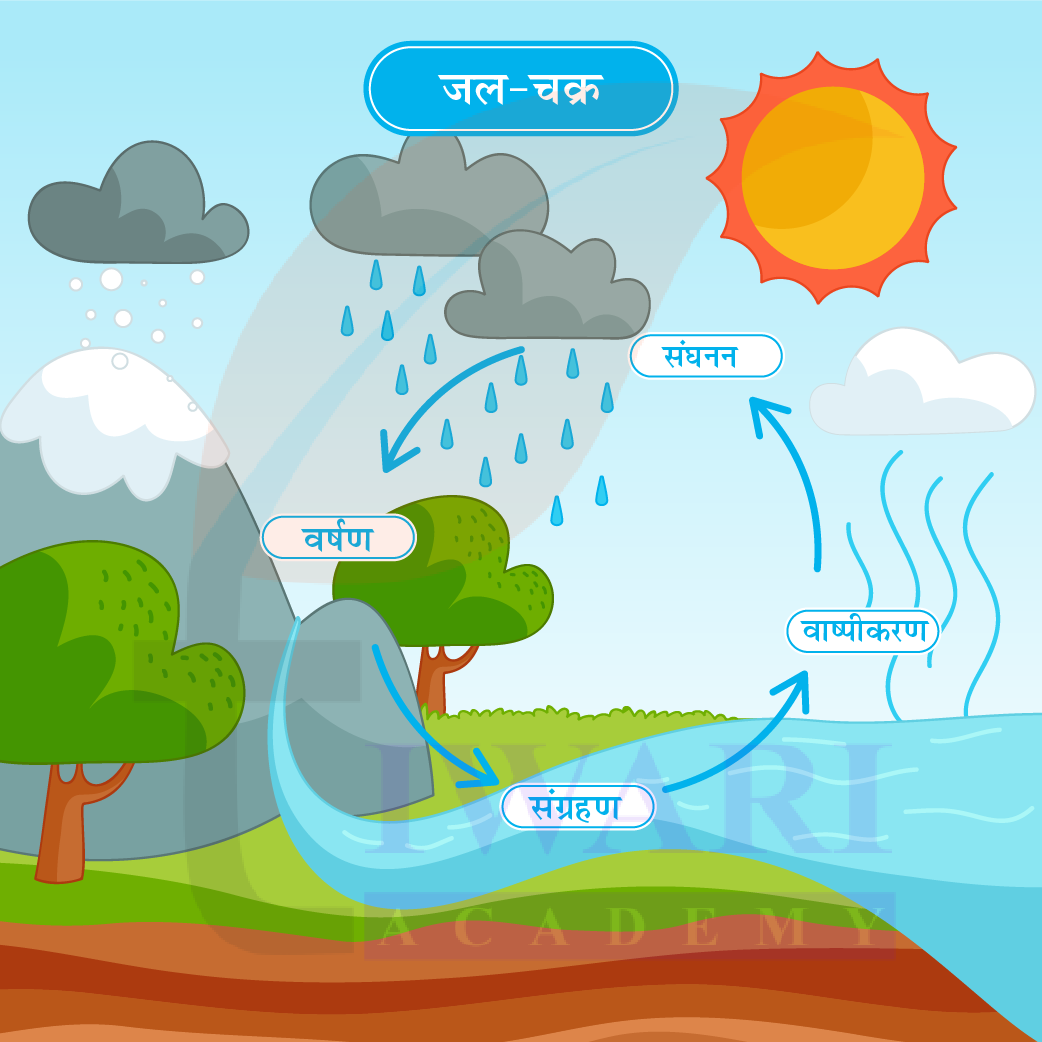

(ख) जल-चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है?

उत्तर देखेंजल-चक्र की प्रक्रिया समुद्र से शुरू होती है। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यह भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। जब बादल भारी हो जाते हैं, तो वे बरसात के रूप में धरती पर बरसते हैं। यह पानी नदियों में बहता है और नदियाँ इस पानी को वापस समुद्र तक ले जाती हैं। इस तरह जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर समुद्र में ही पूरी हो जाती है, जिसे ‘जल-चक्र’ कहते हैं।

(ग) यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएँ तो क्या होगा?

उत्तर देखेंयदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएँ तो धरती की गुल्लक (भूजल) में पानी जमा नहीं हो पाएगा। इससे हमारा भूजल का भंडार खत्म हो जाएगा और हमें साल भर उपयोग के लिए पानी नहीं मिलेगा। लोगों को पानी की भयानक कमी का सामना करना पड़ेगा और हमारे घर, खेत, पाठशाला सब जगह पानी का संकट खड़ा हो जाएगा।

(घ) पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है?

उत्तर देखेंपाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना कीमती इसलिए बताया गया है क्योंकि रुपयों के बिना कुछ समय तक काम चल सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी हमारी धरती, हमारे जीवन और पूरी प्रकृति का आधार है।

पेज 47

शीर्षक

(क) इस पाठ का शीर्षक ‘पानी रे पानी’ दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए।

उत्तर देखेंइस पाठ का शीर्षक ‘पानी रे पानी’ इसलिए रखा गया है क्योंकि यह नाम पानी से जुड़ी दो विपरीत स्थितियों को एक साथ दर्शाता है:

► यह शीर्षक पाठ के मुख्य संदेश को पकड़ता है, जिसमें पानी की कमी (अकाल) और पानी की अधिकता (बाढ़) दोनों की चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि ये दोनों ही समस्याएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

► ‘पानी रे पानी’ एक आम पुकार है, जो पानी के लिए हमारी गहरी जरूरत और उसके लिए हमारी चिंता को व्यक्त करती है।

► यह शीर्षक पानी के उस चक्कर को भी दर्शाता है जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं, चाहे वह जल-चक्र हो या पानी की कमी और अधिकता का चक्कर।

(ख) आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? इसका कारण लिखिए।

उत्तर देखेंमैं इस पाठ को “धरती की गुल्लक” नाम देना चाहूँगा।

क्योंकि हम धरती की तुलना एक बड़ी गुल्लक से कर सकते हैं, जिसमें हम वर्षा के कीमती पानी को जमा कर सकते हैं। यह नाम पाठ में सुझाए गए समाधान – यानी तालाबों, झीलों आदि द्वारा भूजल को बचाने की तकनीक – को सीधे तौर पर उजागर करता है। यह एक सकारात्मक और यादगार शीर्षक है जो हमें पानी बचाने के लिए प्रेरित करता है।

शब्दों की बात

बात पर बल देना

• “हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है।”

• “हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है।”

(क) इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन-सा शब्द हटा दिया गया है? उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया है, पहचान कर लिखिए।

उत्तर देखेंदूसरे वाक्य में से ‘भी’ शब्द हटा दिया गया है।

अर्थ में अंतर: ‘भी’ शब्द वाक्य में बल या ज़ोर देने का काम करता है।

जब हम कहते हैं “हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है”, तो हम धरती की तुलना पहले बताई गई पैसे वाली गुल्लक से कर रहे होते हैं। ‘भी’ शब्द इस तुलना पर ज़ोर देता है।

जब ‘भी’ हटा दिया जाता है, तो वाक्य “हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है” एक सामान्य कथन बन जाता है। इसमें तुलना का भाव तो है, लेकिन उस पर विशेष बल नहीं है। ‘भी’ शब्द के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली लगता है।

(ख) पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए।

उत्तर देखेंपाठ में आए कुछ ऐसे वाक्य निम्नलिखित हैं जिनमें ‘तो’, ‘ही’, ‘भी’ जैसे शब्दों का प्रयोग विशेष प्रभाव के लिए किया गया है:

► सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है।

► यह तो हुई जल-चक्र की किताबी बात।

► पानी आता भी है तो बेवक्त।

► यह तो अपने आस-पास का हक छीनने जैसा काम है।

► देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है।

समानार्थी शब्द

नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं।

उत्तर:

कक्षा 7 मल्हार पाठ 4 में उपसर्ग पर चर्चा

पेज 48

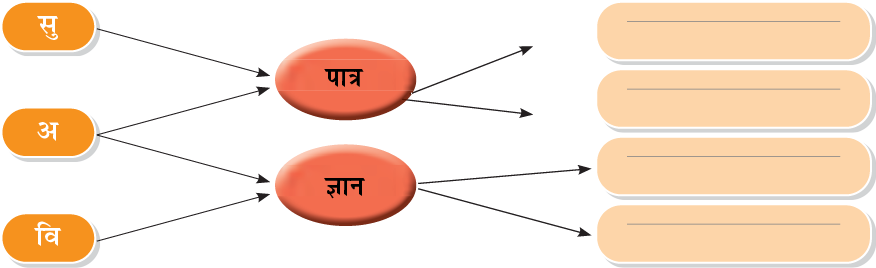

उपसर्ग

“देश के कई हिस्सों में तो “अकाल” जैसे हालात बन जाते हैं।”

उपयुर्क्त वाक्य में रेखांकित शब्द में ‘अ’ ने ‘काल’ शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दिया है। काल का अर्थ है – समय, मृत्यु। जबकि अकाल का अर्थ है- कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आंरभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्दों का निमार्ण करते हैं। इस तरह के शब्दांश ‘उपसर्ग’ कहलाते हैं।

आइए, कुछ और उपसर्गों की पहचान करते हैं –

अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए-

उत्तर:

आपकी बात

(क) धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी न हो इसके लिए आप क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए।

उत्तर देखेंधरती की गुल्लक, यानी हमारे भूजल भंडार में पानी की कमी न हो, इसके लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं:

1. तालाबों और झीलों की रक्षा करना: हमें अपने आस-पास के तालाबों, झीलों और अन्य जलस्रोतों को साफ रखना चाहिए। उनमें कचरा फेंककर उन्हें भरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जलस्रोत धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं।

2. वर्षा जल संग्रहण हमें अपने घरों की छतों पर बरसने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से ज़मीन में बने टैंक या गड्ढों में जमा करना चाहिए। इससे पानी ज़मीन के अंदर जाएगा और भूजल स्तर बढ़ेगा।

3. अधिक से अधिक पेड़ लगाना: पेड़-पौधे पानी को ज़मीन के अंदर सोखने में मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने घर के आस-पास और खाली जगहों पर पेड़ लगाने चाहिए।

4. पानी की बर्बादी रोकना: हमें दैनिक कार्यों, जैसे- नहाने, ब्रश करने और गाड़ी धोने में पानी का उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए और उसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए।

5. कच्ची ज़मीन को बचाना: हमें अपने घर के आंगनों और गलियों को पूरी तरह से पक्का (सीमेंटेड) करने से बचना चाहिए, ताकि बारिश का पानी ज़मीन के अंदर आसानी से जा सके।

(ख) इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल-चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल-चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उत्तर देखेंजल-चक्र प्रक्रिया का खंड:

पाठ के पहले पृष्ठ पर, “भूगोल की किताब पढ़ते समय…” से लेकर “…जल-चक्र पूरा हो जाता है।” तक के खंड में जल-चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और बरसात की बूँदें मिलकर जल-चक्र को पूरा करते हैं।

(ग) अपने द्वारा बनाए गए जल-चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए

उत्तर देखेंमेरे द्वारा बनाए गए जल-चक्र के चित्र में जल की पूरी यात्रा को दर्शाया गया है:

1. पहला चरण (वाष्पीकरण): चित्र में दिखाया गया है कि सूरज की तेज गर्मी के कारण समुद्र का पानी भाप (वाष्प) बनकर ऊपर आकाश की ओर उठ रहा है।

2. दूसरा चरण (संघनन): यह भाप जब ऊपर पहुँचकर ठंडी होती है, तो छोटे-छोटे पानी के कणों में बदलकर बादलों का रूप ले लेती है।

3. तीसरा चरण (वर्षण): जब इन बादलों में पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो वे वर्षा की बूँदों के रूप में धरती पर बरसने लगते हैं।

4. चौथा चरण (संग्रहण): बारिश का यह पानी ज़मीन पर गिरता है और बहकर नालों और नदियों में इकट्ठा हो जाता है। चित्र में एक नदी इस पानी को लेकर आगे बढ़ रही है।

5. अंतिम चरण: यह नदी बहते हुए वापस उसी समुद्र में जाकर मिल जाती है, जहाँ से यह यात्रा शुरू हुई थी। इस प्रकार, तीरों की मदद से पानी की यह पूरी यात्रा दिखाकर जल-चक्र को समझाया गया है।

पेज 49

सृजन

(क) कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया। आपको विद्यालय जाना है। आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है। आप बालटी आदि लेकर वहाँ पहुँचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुँच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी-अपनी बालटी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद (तू-तू मैं-मैं) न हो, यह ध्यान में रखते हुए पाँच संदेश वाक्य (स्लोगन) तैयार कीजिए।

उत्तर देखें► पानी है जीवन – मिल-बाँटकर उपयोग करें।

► झगड़ा नहीं, सहयोग करें – सबको पानी भरने दें।

► पहले तुम, फिर मैं – यही है पड़ोसीपन।

► बूँद-बूँद से सागर बनता है, मिलजुलकर पानी भरते हैं।

► शांति से कतार में खड़े हों, पानी सबको बराबर मिले।

(ख) “सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा, हमारा घर, गाँव या शहर।”

इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा, उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए।

उत्तर:

पेज 50

पानी रे पानी

नीचे हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियों के चित्र हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक हैं और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं।

उत्तर:

उत्तर देखेंपानी बचाने वाले चित्र (संकट को कम करने वाले)

► पौधों को पानी देना – पौधों को पानी देने से हरियाली बढ़ती है और धरती ठंडी रहती है।

► खेत में तालाब/गड्ढा खोदना – इससे बारिश का पानी जमीन में समा जाता है और भूजल बढ़ता है।

► पेड़ लगाना – पेड़ धरती को हरा-भरा रखते हैं और पानी का संतुलन बनाए रखते हैं।

► फिल्टर से पीने का साफ पानी लेना – यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और गंदा पानी बर्बाद नहीं होता।

► पानी जमा करने वाली टंकी – पानी इकट्ठा करके रखना, बर्बादी रोकने का सही तरीका है।

पानी बर्बाद करने वाले चित्र (गुल्लक को खाली करने वाले):

► नहाते समय बाल्टी से ऊपर से लगातार पानी डालना – इसमें बहुत सारा पानी बर्बाद होता है।

► नल खुले छोड़ देना – ब्रश करते समय नल खुला रहने से पानी बहकर बर्बाद हो जाता है।

► गाड़ी धोना – गाड़ी धोने में बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है।

► खाली क्लासरूम में लाइट – पंखे चलना – यह सीधा पानी की बर्बादी नहीं है, लेकिन बिजली बनाने में पानी खर्च होता है।

सबका पानी

‘सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले’ इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें।

उत्तर देखेंतिवारी अकादमी माध्यमिक विद्यालय में “सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले” विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में अध्यापकगण और विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। सभी ने माना कि पानी जीवन का आधार है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

मुख्य बिंदु:

• पानी की बर्बादी रोकना – नल खुला छोड़ देना, गाड़ी धोने में अधिक पानी खर्च करना और नहाने में ज़रूरत से ज्यादा पानी बहाना बंद करना होगा।

• वर्षा जल संचयन – बारिश का पानी छतों और गड्ढों में इकट्ठा कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

• पानी का पुनः उपयोग – कपड़े धोने या बर्तन धोने का बचा हुआ पानी पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

• पेड़-पौधे लगाना – वृक्षारोपण से मिट्टी में नमी बनी रहती है और पानी का संकट कम होता है।

• सामुदायिक सहयोग – मोहल्लों और गाँवों में लोग मिलकर तालाब और कुएँ साफ करें और सबको पानी बराबर मिले इसका ध्यान रखें।

• जागरूकता – विद्यालय, घर और समाज में लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित करना ज़रूरी है।

निष्कर्ष: परिचर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि यदि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करे और अनावश्यक बर्बादी रोके, तो सभी को पर्याप्त पानी मिल सकता है। पानी बचाना केवल सरकार या संस्था का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।

पेज 51

दैनिक कार्य में पानी

(क) क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता

लगाइए —

• घर के कार्य में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है? (बालटी, घड़े या किसी अन्य बर्तन को मापक बना सकते हैं)

• आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या-क्या उपाय करते हैं?

उत्तर देखें► मेरे घर में पानी के उपयोग की तालिका

कार्य – औसतन पानी (बालटी/घड़ा)

नहाना – 3 बालटी

कपड़े धोना – 4 बालटी

बर्तन धोना – 2 बालटी

खाना बनाना और पीने का पानी – 2 बालटी

पौधों को पानी देना – 1 बालटी

फर्श साफ करना – 2 बालटी

अन्य (हाथ-मुँह धोना आदि) – 1 बालटी

कुल पानी का उपयोग (एक दिन में): लगभग 15 बालटी

► परिवार द्वारा पानी बचाने के उपाय

1. नहाने के लिए शॉवर की बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करना।

2. कपड़े एक साथ धोना ताकि बार-बार पानी खर्च न हो।

3. बर्तन धोते समय नल खुला न छोड़ना, बल्कि टब में पानी भरकर धोना।

4. पौधों में वही पानी डालना जो सब्ज़ी धोने या कपड़े धोने से बचा हो।

5. नल और टंकी से रिसने वाले पानी की तुरंत मरम्मत करवाना।

इस तरह मैंने देखा कि हमारे घर में एक दिन में लगभग 15 बालटी पानी खर्च होता है, और मेरे माँ–पापा हमेशा कोशिश करते हैं कि पानी कम से कम बर्बाद हो।

(ख) क्या आपको अपनी आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर देखेंअधिकांश समय हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन यह स्थान और मौसम पर निर्भर करता है। शहरों में पानी की आपूर्ति नल के माध्यम से होती है, जो निश्चित समय पर आती है। कभी-कभी गर्मियों में जलस्तर नीचे जाने से सप्लाई कम हो जाती है, तब हम टंकी भरकर या मोटर से बोरवेल का पानी निकालकर आवश्यकता पूरी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हैंडपंप या कुएँ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए पानी कभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और कभी कमी भी महसूस होती है।

(ग) आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है?

उत्तर देखेंहमारे घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन सावधानीपूर्वक किया जाता है। आमतौर पर पानी को बड़े प्लास्टिक के टैंकों में संग्रहित किया जाता है, जिन्हें छत या आँगन में रखा जाता है। पीने के पानी को साफ और ढककर रखने योग्य मटकों, स्टील के बर्तनों या फिल्टर वाले कंटेनरों में रखा जाता है ताकि वह शुद्ध और सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त रसोई और स्नानघर में छोटे बाल्टी, ड्रम तथा बोतलों का प्रयोग किया जाता है। पानी का संचयन करते समय स्वच्छता और ढककर रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उसमें गंदगी या कीटाणु न मिल सकें।

जन-सुविधा के रूप में जल

नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए-

इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उसका विवरण लिखिए।

उत्तर:

इन चित्रों को देखकर हम सब यह समझ सकते हैं कि कई जगहों पर पानी की स्थिति बहुत कठिन है। गाँव हो या शहर, लोग अपनी-अपनी ज़रूरत के लिए अलग-अलग तरीकों से पानी प्राप्त करते हैं।

► लाइन लगाकर पानी लेना

इस चित्र में लोग अपने बर्तन लेकर कतार में खड़े हैं। इसका मतलब है कि नलों में नियमित पानी नहीं आता और लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है।

► पानी का टैंकर

इस चित्र में देखा जा सकता है कि शहरों में टैंकर से पानी बाँटा जाता है। यह साफ करता है कि वहाँ पानी की कमी इतनी है कि पाइपलाइन से सबको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।

► तालाब/नदी से पानी भरना

इस चित्र में ग्रामीण इलाकों के लोग तालाब से पानी भरते दिख रहे हैं। यह पानी अक्सर साफ नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बन सकता है।

► दूर से पानी ढोना

इस चित्र में महिलाएँ और पुरुष सिर पर और काँधे पर मटका लेकर दूर से पानी ला रहे हैं। यह दिखाता है कि पास में पीने योग्य पानी का स्रोत नहीं है।

► रेल से पानी आपूर्ति

इस चित्र में “जल रेल” दिखाई गई है। इसका अर्थ है कि कुछ इलाकों में पानी की इतनी कमी है कि वहाँ ट्रेनों से पानी पहुँचाना पड़ता है।

पेज 52

बिन पानी सब सून

(क) पाठ में भूजल स्तर के कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे— तालाबों में कचरा फेंककर भरना आदि। भूजल स्तर कम होने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? पता लगाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।

(इसके लिए आप अपने सहपाठियों, शिक्षकों और घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं।)

उत्तर देखेंभूजल स्तर कम होने के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है— वर्षा जल का संरक्षण न होना और वर्षा के पानी को बहकर नालों व नदियों में व्यर्थ चला जाना। अधिक संख्या में बोरवेल और नलकूप खोदकर अंधाधुंध दोहन करना भी इसका मुख्य कारण है। शहरों और गाँवों में तालाब, पोखर व जोहड़ जैसे परंपरागत जलस्रोतों का नष्ट होना या उनमें गंदगी भरना भी भूजल पुनर्भरण को रोकता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और उद्योगों में अत्यधिक जल की खपत से समस्या और गंभीर होती जा रही है। वनों की कटाई तथा कंक्रीट का फैलाव भी भूजल पुनर्भरण में बाधा पहुँचाते हैं।

(ख) भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर देखेंभूजल स्तर की कमी से आजकल लोगों को पीने योग्य पानी की भारी समस्या झेलनी पड़ती है। खेतों की सिंचाई प्रभावित होती है जिससे फसलें नष्ट होने लगती हैं। उद्योगों और घरों की आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। कई स्थानों पर हैंडपंप और कुएँ सूख जाते हैं। इससे लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे समय, श्रम और धन की बर्बादी होती है।

(ग) आपके विद्यालय, गाँव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाकर लिखिए।

उत्तर देखेंमैंने अपने गाँव/शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी जुटाई। ये मुख्य प्रयास हैं –

► वर्षा जल संचयन: विद्यालयों, सरकारी दफ्तरों और बड़े मकानों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि बारिश का पानी जमीन में जाकर भूजल बढ़ा सके।

► तालाबों और कुओं का पुनर्निर्माण: गाँव और कस्बों के पुराने तालाबों व कुओं को गहरा करके उनकी सफाई की जा रही है, जिससे बरसात का पानी उनमें इकट्ठा हो।

► नहर और जोहड़ बनाना: कुछ जगहों पर नहरों और छोटे-छोटे जोहड़ों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि पानी रुक सके और धीरे-धीरे जमीन में समा जाए।

► पेड़-पौधे लगाना: वन विभाग और स्कूलों की मदद से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पेड़ों से जमीन की नमी बनी रहती है और भूजल स्तर नीचे नहीं गिरता।

► जागरूकता अभियान: लोगों को समझाया जा रहा है कि वे ट्यूबवेल का कम उपयोग करें, पानी बर्बाद न करें और बारिश का पानी घर की छतों से टंकी या ज़मीन में पहुँचाएँ।

निष्कर्ष: स्थानीय प्रशासन यह मानता है कि केवल सरकारी योजनाएँ काफी नहीं हैं, जब तक कि लोग खुद पानी बचाने और भूजल पुनर्भरण करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यदि हर व्यक्ति वर्षा जल संचयन और पेड़ लगाने में सहयोग करे, तो भूजल स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा।

यह भी जानें

वर्षा-जल संग्रहण

वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को ‘वर्षा जल संग्रहण’ कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य यही है कि “जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए।” वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक इस प्रकार है –

छत के ऊपर वर्षा-जल संग्रहण

इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप द्वारा भंडारण टंकी में पहुँचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं। अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है।

अपने घर या विद्यालय के आस-पास, मुहल्ले या गाँव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं? यदि हाँ, तो कौन-सी विधि है? उसके विषय में लिखिए। यदि नहीं, तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए।

उत्तर देखेंमैंने अपने आस-पास जानकारी ली। हमारे विद्यालय में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था नहीं है। वर्षा का पानी सीधे नाली में चला जाता है। इस वजह से पानी व्यर्थ बह जाता है और भूजल का स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

इसलिए मैंने अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखा है –

सेवा में,

संपादक महोदय,

त्रिलोक समाचार पत्र,

दिल्ली, राजधानी पार्क।

विषय: वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हेतु निवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आजकल हमारे गाँव/शहर में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। नलों और हैंडपंपों में पर्याप्त पानी नहीं आता। बरसात में पानी भरपूर गिरता है परंतु यह नालियों और नदियों में बहकर व्यर्थ चला जाता है। यदि हम इस वर्षा जल को छतों और आँगन में एकत्र करके टंकियों में संग्रहित करें, तो इसका प्रयोग बाद में किया जा सकता है।

वर्षा जल संग्रहण से जल की कमी दूर होगी, भूजल स्तर भी बढ़ेगा और लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। मेरा निवेदन है कि प्रशासन और स्थानीय निकाय इस विषय में योजनाएँ बनाकर विद्यालयों, घरों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करवाएँ।

आपका आज्ञाकारी,

अनंत तिवारी

कक्षा 7, तिवारी अकादमी माध्यमिक विद्यालय

तिथि: अक्टूबर 14, 2025

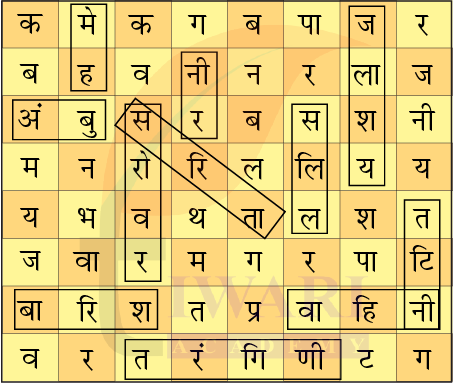

आज की पहेली

जल के प्राकृतिक स्रोत हैं – वर्षा, नदी, झील और तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूँढ़िए और लिखिए।

उत्तर:

पेज 53

खोजबीन के लिए

पानी से संबंधित गीत या कविताओं का संकलन कीजिए और इनमें से कुछ को अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने परिजनों एवं शिक्षक अथवा पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं।

उत्तर देखेंपानी पर कविताएँ व गीत

► पानी है अनमोल

पानी-पानी हर जगह,

पानी जीवन दान।

बिन पानी सब सूना लगे,

बिन पानी सूना जहान।।

► बूँद-बूँद से सागर

बूँद-बूँद से सागर बनता,

पानी जीवन का धन।

आओ मिलकर इसे बचाएँ,

यही है सबका प्रण।।

► पानी का संदेश

नदियाँ, झीलें, ताल-तालाब,

सब देते हैं जीवन का जवाब।

पानी की हर बूँद को मानो,

धरती का अनमोल ख़ज़ाना जानो।।

► पानी बचाओ

पानी बचाओ, जीवन बचाओ,

धरती का सौंदर्य लौटाओ।

हर बूँद की कीमत पहचानो,

जीवन का आधार बचाओ।।

► छोटा गीत (तालियों की थाप के साथ)

पानी दे जीवन,

पानी दे प्यार,

पानी से ही जग सारा संसार।

पानी बचाना सबका काम,

आओ मिलकर करें ये काम।।

झरोखे से

आपने तालाबों और नदियों से रिसकर धरती रूपी गुल्लक में जमा होने वाले पानी के संबंध में यह रोचक लेख पढ़ा। अब आप तालाबों के बनने के इतिहास के विषय में अनुपम मिश्र के एक लेख ‘पाल के किनारे रखा इतिहास’ का अंश पढ़िए।

उत्तर देखेंछात्र स्वयं पढ़ें

पेज 54

साझी समझ

‘पानी रे पानी’ और ‘पाल के किनारे रखा इितहास’ में आपको कौन-कौन सी बातें समान लगीं? उनके विषय में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए।

उत्तर देखेंमैंने दोनों पाठ पढ़े – ‘पानी रे पानी’ और ‘पाल के किनारे रखा इतिहास’। मुझे इनमें निम्नलिखित बातें समान लगीं, जिन पर मैंने अपने सहपाठियों के साथ चर्चा की:

► पानी का महत्व – दोनों ही पाठ बताते हैं कि पानी जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। बिना पानी के धरती पर जीवन संभव नहीं।

► पानी बचाने का संदेश – ‘पानी रे पानी’ हमें पानी की बर्बादी रोकने की सीख देता है, और ‘पाल के किनारे रखा इतिहास’ तालाब बनाकर पानी को संजोने का महत्व बताता है।

► सामाजिक जिम्मेदारी – दोनों ही पाठ यह समझाते हैं कि पानी बचाना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है।

► आने वाली पीढ़ियों का भला – तालाब बनाकर भाइयों ने समाज को आने वाले समय के लिए पानी का तोहफा दिया। उसी तरह ‘पानी रे पानी’ में भी बताया गया है कि यदि हम आज पानी बचाएँगे, तो कल सबको पर्याप्त पानी मिलेगा।

► लोककथाओं और अनुभवों से शिक्षा – दोनों ही पाठ कहानियों और उदाहरणों के जरिए हमें यह सिखाते हैं कि पानी को सहेजना और उसका सही उपयोग करना ज़रूरी है।

निष्कर्ष: हमारी चर्चा में सबने माना कि पानी ही असली धन है। जो लोग पानी बचाते हैं, तालाब बनाते हैं, वही असली नायक हैं। हमें भी उनकी तरह अच्छे काम करते हुए पानी की हर बूँद को बचाना चाहिए।

कक्षा 7 हिंदी मल्हार पाठ 4 के महत्वपूर्ण बिंदु

• जल-चक्र की व्याख्या – सूरज, समुद्र, बादल, वर्षा और नदी के माध्यम से पानी का घूमता हुआ चक्र समझाया गया है। यह चक्र धरती पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

• शहरों और गाँवों में पानी की समस्या – नलों में पानी का न आना, मोटर लगाकर दूसरों का पानी खींच लेना और गर्मियों में पानी की किल्लत जैसी समस्याएँ सामने आती हैं।

• पानी की अधिकता की समस्या – बरसात के दिनों में बाढ़ का रूप ले लेना और घरों, सड़कों, रेल की पटरियों तक का डूब जाना, जिससे गाँव और बड़े शहर भी प्रभावित होते हैं।

• अकाल और बाढ़ का संबंध – पानी की कमी (अकाल) और पानी की अधिकता (बाढ़) को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है।

• धरती को गुल्लक मानना – जैसे हम अपनी गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही धरती तालाबों, झीलों और जलस्रोतों के जरिए वर्षा का पानी बचाकर रखती है, जो धीरे-धीरे भूजल में समा जाता है।

• गलतियाँ और उनका परिणाम – तालाबों को पाटकर उन पर मकान और बाजार बना देने से भूजल का भंडार घट गया। अब गर्मियों में नल सूख जाते हैं और बरसात में बस्तियाँ डूब जाती हैं।

• समाधान – यदि हम जलस्रोतों की रक्षा करें, जल-चक्र को समझकर वर्षा का पानी रोकें और भूजल भंडार सुरक्षित रखें तो पानी की समस्या से बचा जा सकता है।

कक्षा 7 हिंदी मल्हार पाठ 4 पानी रे पानी का सारांश

इस पाठ में लेखक अनुपम मिश्र ने जल-चक्र और हमारे जीवन में पानी के महत्व को सरल भाषा में समझाया है। सूरज, बादल और वर्षा से बना जल-चक्र धरती पर जीवन को बनाए रखता है, परंतु आज पानी की कमी और अधिकता दोनों ही समस्याएँ हमारे सामने खड़ी हैं। गर्मियों में नल सूख जाते हैं और लोग पानी के लिए झगड़ते हैं, जबकि बरसात में बाढ़ आकर गाँव और शहरों को डुबो देती है। लेखक ने बताया है कि यह सब हमारी लापरवाहियों का परिणाम है क्योंकि हमने तालाबों और जलस्रोतों को नष्ट कर दिया है। यदि हम इन्हें सुरक्षित रखें और वर्षा के पानी को धरती की “गुल्लक” में जमा करें तो भूजल भंडार समृद्ध होगा और हमें अकाल-बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार संदेश स्पष्ट है कि जल-चक्र को समझकर और जलस्रोतों की रक्षा करके ही पानी की समस्या से बचा जा सकता है।