एनसीईआरटी समाधान कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 बालगोबिन भगत

कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 बालगोबिन भगत (रामवृक्ष बेनीपुरी) के NCERT समाधान (सत्र 2025-26) छात्रों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आसान शब्दों में समझाए गए हैं। इनसे विद्यार्थी पाठ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सभी उत्तर नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं। ये समाधान विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये काफी उपयोगी हैं।

कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पाठ 8 MCQ

कक्षा 10 हिंदी सभी अध्यायों के उत्तर

बालगोबिन भगत कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर

1. खेतीबारी से जुड़े गृहस्थ बालगोबिन भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे?

उत्तर देखेंखेती-बारी से जुड़े गृहस्थ बालगोबिन भगत वेश-भूषा से साधु नहीं लगते थे। परन्तु उनका व्यवहार साधुओं जैसा था। वे कबीरपंथी थे और कबीरदास के बताये हुए मार्ग पर चलते थे। कबीर के भजन बड़ी मस्ती में खंजरी बजाकर गाते थे। उनकी जुबान पर हर समय पाखण्ड उनके जीवन में लेशमात्र भी नहीं था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे। किसी पराई चीज का उपयोग बिना अनुमति नहीं करते थे। खेती से जो प्राप्त होता उसको सबसे पहले कबीर चौरा पर रखकर वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिल जाता उसी से काम चलाते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे।

2. भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?

उत्तर देखेंभगत के परिवार में पुत्र और पुत्रवधू के अतिरिक्त कोई नहीं था। कुछ समय पूर्व पुत्र की असमय मृत्यु से भगत ने पुत्रवधू को उसके मायके भेजने का निर्णय लिया लेकिन पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था।

3. भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएँ किस तरह व्यक्त कीं?

उत्तर देखेंभगत पक्के कबीरपंथी थे। उनके अनुसार मनुष्य के मरने पर आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलन को जाती है। इसलिए किसी के मरने पर दुःख व्यक्त नहीं करना चाहिए बल्कि खुशी मनानी चाहिए। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसकी मृत देह को फूलों से सजाकर उसके सिरहाने दीपक जला दिया और खंजरी लेकर मिलन के गीत गाने लगा। भगत ने अपनी पुत्रबधू से भी रोने के बजाय खुशी के गीत गाने को कहा।

4. भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर देखेंयद्यपि भगत एक गृहस्थ कृषक थे लेकिन उनका व्यवहार एक संत की तरह था। वे कबीरदास की निर्गुण भक्ति की धारा से अत्यंत प्रभावित थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते तथा दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। वे मझोले कद के गोरे-चिट्टे व्यक्ति थे जिनकी उम्र साठ साल के आस-पास थी। उनके सिर पर सफ़ेद बाल चमकते रहते थे। कमर में एक लंगोट और सिर पर कबीरपंथ वाली कनटोपी पहने रहने रहते थे। सर्दी का मौसम आने पर एक काला कम्बल लपेट लेते थे। माथे पर रामानंदी चन्दन लगाते थे।

5. बालगोबिन भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी?

उत्तर देखेंबालगोबिन भगत अपने नियम के पक्के थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी सुबह जल्दी उठकर दूर नदी पर स्नान के लिए जाना और स्नान के बाड़ पोखर के ऊपर बैठकर खंजरी बजाते हुए भजन गाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वे व्यवहार में इतनी स्वच्छता बनाए रखते थे कि किसी कोई वस्तु बिना अनुमति प्रयोग में नहीं लाते थे। यहाँ तक कि शौच के लिए भी दूसरों के खेत का प्रयोग नहीं करते थे। उनके इसी दिनचर्या और व्यवहार के कारण लोग आश्चर्यचकित थे।

6. पाठ के आधार पर बालगोबिन भगत के मधुर गायन की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर देखेंबालगोबिन भगत के गायन में एक समर्पण का भाव था। उनके लिए चाहे माघ की सर्दी हो अथवा जेठ की तपती गर्मी उनके गायन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। गर्मियों में शाम के समय वे स्वयं तथा गाँव के लोग आँगन इकठ्ठा होकर खंजरी और करताल के धुन पर भजन गाते थे। उनके गायन में इतनी मधुरता थी कि लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते थे।

7. कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बालगोबिन भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर देखेंपाठ के आधार पर कह सकते हैं कि बालगोबिन भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था और छुआ-छूत को नहीं मानते थे। उनकी नजर में सब बराबर थे। किसी इंसान की मृत्यु होना उनके लिए अफ़सोस नहीं बल्कि खुशी मनाने का अवसर था। भगत के अनुसार यह एक प्रेमिका का अपने प्रेमी से मिलन का समय है। अपने बेटे की मृत्यु पर उसके शव को फूलों से सजाया और मिलन के गीत गाने लगे। सामजिक मान्यताओं के विपरीत पुत्रबधू से चिता को अग्नि दिलवाई। विधवा विवाह की मान्यता को ध्वस्त करते हुए अपनी पुत्रबधू को इसके लिए राजी किया।

8. धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द-चित्र प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर देखेंआषाढ़ के माह में जब बर्षा की फुहारें पड़ने लगती तो गाँव में धान की रोपाई का समय होता था। सभी लोग खेतों में धान की रोपाई में मस्त हो जाते थे। रोपाई करते हुए बालगोबिन भगत के गाने की स्वर लहरियां लोगों को भाव-बिभोर कर देती थी। उनके गाने के अंदाज से लगता था जैसे संगीत के कुछ स्वर स्वर्ग की ओर तो कुछ धान के पौधों के साथ जमीन में रोपते जा रहे थे। उनके इस मस्ती भरे गायन से पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता था।

कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 रचना और अभिव्यक्ति

9. पाठ के आधार पर बताएँ कि बालगोबिन भगत की कबीर पर श्रद्धा किन-किन रूपों में प्रकट हुई है?

उत्तर देखेंबालगोबिन भगत कबीरदास को ‘साहब’ कहते थे। वे उनके अनुयायी थे तथा जीवन में उनके बताये मार्ग का अनुसरण करते थे। कबीर की ही तरह ईश्वर के निराकार स्वरुप के उपासक थे। कबीर के जैसे ही वे ईश्वर को प्रियतम मानते थे। मरने पर आत्मा अपने प्रेमी से मिलती है इसलिए इसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। अपने पुत्र की मृत्यु पर भी दुःख प्रकट करने की बजाय शव को फूलों से सजाया, सिरहाने दीपक जलाया और मिलन के गीत गाने लगे। खेती से जो भी कुछ मिलता सारा सिर पर लादकर कबीर मठ में रखते वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से निर्वाह करते थे।

10. आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे?

उत्तर देखेंसमाज में व्याप्त अनेक बुराइयों पर जैसे कबीरदास ने चोट की शायद उसका प्रभाव भगत के व्यक्तित्व पर पड़ा। भगत में एक विरक्ति का भाव नजर आता है। छुआछूत, अंधविश्वास, विधवा-विवाह आदि कुरीतियों को भगत नहीं मानते थे। वे कबीर की ही तरह सादगी और फक्कड़ स्वभाव के थे।

11. गाँव का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है?

उत्तर देखेंगाँव का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है क्योंकि इस महीने में जैसे ही बरसात की फुहारें पड़नें लगती हैं लोग धान की रोपाई के लिए खेतों में निकाल पड़ते हैं। इस वातावरण को बालगोबिन भगत की गायकी और ज्यादा उमंगपूर्ण बना देती थी।

12. “ऊपर की तसवीर से यह नहीं माना जाए कि बालगोबिन भगत साधु थे।“ क्या ‘साधु’ की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति ‘साधु’ है?

उत्तर देखेंकिसी व्यक्ति का साधु होना उसके स्वभाव पर निर्भर कर्ता है। केवल ऊपर से वेश बना लेना और अन्दर कपटपूर्ण व्यवहार रखना साधुता नहीं होती। बालगोबिन भगत एक गृहस्थ की तरह रहते थे लेकिन उनके विचार और व्यवहार एक साधु की तरह था। इसलिए, मान सकते हैं कि बालगोबिन भगत सच्चे साधु थे। एक साधु के व्यवहार में सचाई, पवित्रता, दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए।

13. मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे?

उत्तर देखेंमोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह स्वार्थवश होता है जबकि प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है। भगत की जीवन एक बहुत बड़ी घटना इसकी साक्षी है। जब उनके पुत्र का देहांत हुआ तो भगत जी ने दुःख प्रकट करने के बजाय प्रभु मिलन के गीत गाने लगे। उनका प्रेम निराकार परमात्मा से था और मृत्यु के बाद यह जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिलता है।

भाषा-अध्ययन

14. इस पाठ में आए कोई दस क्रियाविशेषण छाँटकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए।

उत्तर:

| वाक्य | क्रिया विशेषण |

|---|---|

| 1. उस दिन भी संध्या में गीत गाए। | कालवाचक क्रियाविशेषण |

| 2. वह जब-जब सामने आता। | कालवाचक क्रियाविशेषण |

| 3. थोडा बुखार आने लगा। | परिमाणवाचक क्रियाविशेषण |

| 4. उस दिन भी संध्या में गीत गाए। | कालवाचक क्रियाविशेषण |

| 5. कपडे बिल्कुल कम पहनते थे। | परिमाणवाचक क्रियाविशेषण |

| 6. इन दिनों सवेरे ही उठते थे। | कालवाचक क्रियाविशेषण |

| 7. वह हरवर्ष गंगा स्नान करने। | कालवाचक क्रियाविशेषण |

| 8. वे दिन-दिन छिजने लगे। | कालवाचक क्रियाविशेषण |

| 9. हँसकर टाल देते थे। | रीतिवाचक क्रियाविशेषण |

| 10. हमारे समाज में सबसे नीचे स्तर का वह तेली। | स्थानवाचक क्रियाविशेषण |

पाठेतर सक्रियता

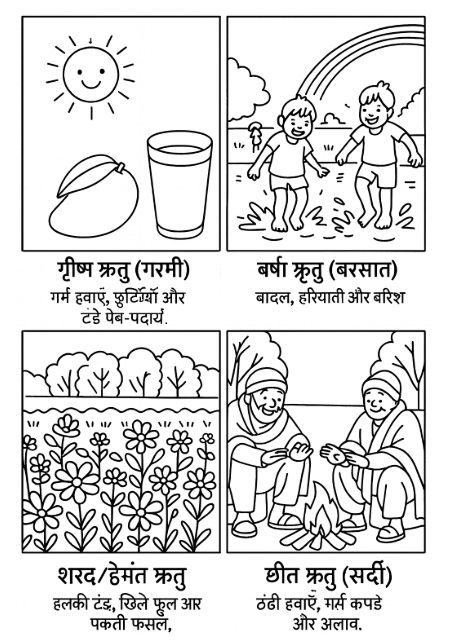

• पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द-चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र/फ़ोटो का संग्रह कर एक अलबम तैयार कीजिए।

उत्तर देखेंबदलते मौसम को दर्शाने के लिए विद्यार्थी एक “ऋतु-अलबम” तैयार कर सकते हैं, जिसमें चारों मुख्य ऋतुओं – ग्रीष्म, वर्षा, शरद/हेमंत और शीत – के चित्र और उनके छोटे-छोटे वर्णन जोड़ें।

1. ग्रीष्म ऋतु (गर्मी)

• चित्र – सूरज की तेज़ धूप, आम के पेड़ पर पके आम, ठंडी लस्सी या तरबूज खाते लोग।

• वर्णन – गर्म हवाएँ, छुट्टियों का समय और ठंडे पेय-पदार्थों का आनंद।

2. वर्षा ऋतु (बरसात)

• चित्र – काले बादल, बारिश में भीगते बच्चे, खेतों में काम करते किसान, इंद्रधनुष।

• वर्णन – पेड़ों की हरियाली, तालाबों में पानी और बारिश का सुहावना माहौल।

3. शरद/हेमंत ऋतु

• चित्र – साफ़ आसमान, खिले हुए फूल, खेतों में पकी फसलें।

• वर्णन – ठंडी हवाओं की शुरुआत, त्योहारों का मौसम और सुनहरी धूप।

4. शीत ऋतु (सर्दी)

• चित्र – स्वेटर और टोपी पहने लोग, अलाव जलाकर बैठे बुजुर्ग, कोहरे से ढकी सुबह।

• वर्णन – ठंडी हवाएँ, गर्म कपड़े और गरम-गरम पकवानों का आनंद।

• पाठ में आषाढ़, भादो, माघ आदि में विक्रम संवत कलैंडर के मासों के नाम आए हैं। यह कलैंडर किस माह से आरंभ होता है? महीनों की सूची तैयार कीजिए।

उत्तर देखेंविक्रम संवत कलैंडर चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है। इस कलैंडर में आने वाले महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीष, पौष, माघ, फाल्गुन।

• कार्तिक के आते ही भगत ‘प्रभाती’ गाया करते थे। प्रभाती प्रातःकाल गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। प्रभाती गायन का संकलन कीजिए और उसकी संगीतमय प्रस्तुति कीजिए।

उत्तर देखेंप्रभाती ऐसे गीत होते हैं जो सुबह-सुबह गाए जाते हैं। इनका उद्देश्य दिन की शुरुआत को मंगलमय बनाना और भगवान का स्मरण करना होता है। मैंने अपने दादी-नानी से और मंदिर में होने वाले भजन-कीर्तन से कुछ प्रभातियों का संकलन किया है:

1. “उठो लाल अब आँखें खोलो”

यह प्रभाती छोटे बच्चों को जगाने और सुबह की ताजगी का आनंद लेने के लिए गाई जाती है। इसमें सूरज के निकलने और पक्षियों के चहचहाने का वर्णन होता है।

2. “जागो मोहन प्यारे”

यह भक्ति प्रभाती भगवान कृष्ण को संबोधित है, जिसमें गायक सुबह-सुबह उन्हें उठाने और बांसुरी बजाने के लिए पुकारता है।

3. “जागे हो जग में प्यारे”

यह गीत प्रभु के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत का संदेश देता है।

4. “भोर भई दिन चढ़ गया”

इसमें सुबह का दृश्य, उजाला और लोगों के कामकाज शुरू होने का चित्रण होता है।

• इस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है वह आपके आसपास के वातावरण से कैसे भिन्न है?

उत्तर देखेंइस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है, वह मेरे आसपास के वातावरण से काफी अलग है। पाठ में गाँव का वातावरण साधारण, प्राकृतिक और शांत दिखाया गया है, जहाँ लोग आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं और जीवन अधिकतर प्रकृति पर निर्भर है। वहाँ मेल-जोल और आपसी सहयोग ज्यादा दिखाई देता है।

मेरे आसपास का वातावरण शहरी है। यहाँ ऊँची-ऊँची इमारतें, पक्की सड़कें, गाड़ियों की भीड़ और मशीनों का शोर है। लोग अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं और एक-दूसरे से उतना मेल-जोल नहीं रखते। गाँव में ताज़ी हवा, खेतों की हरियाली और पारंपरिक रीति-रिवाज़ हैं, जबकि शहर में प्रदूषण, भागदौड़ और आधुनिक सुविधाओं का बोलबाला है।

इस तरह ग्राम्य संस्कृति का सादापन और प्रकृति से जुड़ाव, मेरे शहरी वातावरण से बिल्कुल भिन्न है।

कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर

बालगोबिन भगत की शारीरिक बनावट और दिखावट कैसी थी?

उत्तर देखेंवे मँझोले कद के गोरे-चिट्टे थे। साठ से ऊपर की उम्र में उनके सफेद बाल हो गए थे, जिनसे चेहरा जगमगाता था। लंबी दाढ़ी या जटा नहीं थी।

बालगोबिन भगत सामान्यतः कैसे कपड़े पहनते थे?

उत्तर देखेंवे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनफटी टोपी। जाड़े में एक काली कमली ओढ़ते थे।

उनके मस्तक और गले पर क्या विशेष चीजें रहती थीं?

उत्तर देखेंमस्तक पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन (नाक के छोर से शुरू, टीके जैसा) और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बंधी रहती थी।

बालगोबिन भगत किसे अपना ‘साहब’ मानते थे और उनके आदेशों पर कैसे चलते थे?

उत्तर देखेंवे कबीर को अपना ‘साहब’ मानते थे। उनके गीत गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे, जैसे कभी झूठ न बोलना, खरा व्यवहार रखना।

‘साहब के दरबार’ से लेखक का क्या तात्पर्य है और भगत वहाँ क्या करते थे?

उत्तर देखें‘साहब के दरबार’ से तात्पर्य एक कबीरपंथी मठ से है। भगत खेत की पूरी पैदावार वहाँ भेंट करते थे और जो प्रसाद मिलता, उसी से गुजारा करते थे।

आषाढ़ में खेतों में काम करते हुए उनके गीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था?

उत्तर देखेंउनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते, औरतें गुनगुनाने लगतीं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते और रोपनी करने वालों की अंगुलियाँ अजीब क्रम से चलने लगतीं।

भादों की रात में उनका गायन कैसा होता था?

उत्तर देखेंभादों की अंधेरी रात में वे ऐसे गाते थे कि उनका संगीत बिजली की तरह चौंका देता था। वह सोए हुए संसार को जगाने वाला संगीत था।

कार्तिक से फागुन तक बालगोबिन भगत की दिनचर्या क्या थी?

उत्तर देखेंवे सबेरे बहुत जल्दी उठकर दो मील दूर नदी पर स्नान करने जाते। लौटकर गाँव के बाहर पोखरे के ऊँचे भीड़े पर बैठकर खँजड़ी बजाते हुए गीत गाते।

गर्मियों की शाम को वे क्या करते थे?

उत्तर देखेंगर्मियों की शाम को वे अपने आँगन में आसन जमाकर बैठते। उनके प्रेमी जुटते और सब मिलकर खँजड़ी-करताल के साथ गीत गाते, जो धीरे-धीरे नृत्य में बदल जाता।

बेटे की मृत्यु के समय बालगोबिन भगत क्या कर रहे थे?

उत्तर देखेंबेटे की मृत्यु के समय वे उसके शव के सामने जमीन पर आसन जमाए वही पुराने स्वर में गीत गा रहे थे। वे पतोहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे।

बेटे के श्राद्ध के बाद भगत ने अपनी पतोहू के साथ क्या किया?

उत्तर देखेंश्राद्ध की अवधि पूरी होते ही उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ भेज दिया और आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए।

वे गंगा-स्नान कैसे जाते थे और वहाँ क्या करते थे?

उत्तर देखेंवे पैदल जाते थे। घर से खाकर चलते और घर लौटकर ही खाते। रास्ते भर खँजड़ी बजाते, गाते और प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। उनका मकसद स्नान से ज्यादा संत-समागम और लोक-दर्शन था।

उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनकी दिनचर्या कैसी थी?

उत्तर देखेंबुखार और कमजोरी के बावजूद उन्होंने नेम-व्रत (स्नान, गीत गाना, खेतीबारी देखना) नहीं छोड़ा। हालाँकि अंतिम दिन गीत का तागा टूटा हुआ सा लगा।

बालगोबिन भगत की मृत्यु कैसे हुई?

उत्तर देखेंगंगा-स्नान से लौटने के बाद बीमार पड़े। अंतिम संध्या में गीत गाए, पर वे टूटे हुए से लगे। भोर में जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो देखा कि वे नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था।

लेखक बालगोबिन भगत के किस गुण से सबसे अधिक प्रभावित था?

उत्तर देखेंलेखक उनके मधुर गान से सबसे अधिक मुग्ध था। कबीर के सीधे-सादे पद उनके कंठ से सजीव हो उठते थे।

कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर

बालगोबिन भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चे साधु क्यों कहे जा सकते हैं? उनके किन आचरणों से यह सिद्ध होता है?

उत्तर देखेंवे गृहस्थ थे (परिवार, घर, खेती थी), पर साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे। वे कबीर के आदेशों पर चलते थे: कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, स्पष्ट बोलते, झगड़ा नहीं मोल लेते, किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं छूते या इस्तेमाल करते (यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते)। उनकी सारी संपत्ति ‘साहब’ की मानी जाती थी।

आषाढ़ के दृश्य में बालगोबिन भगत के गीत गाने का वर्णन कीजिए और उसके प्रभाव का चित्रण कीजिए।

उत्तर देखेंआषाढ़ की रिमझिम में, कीचड़ में लथपथ, खेत में रोपनी करते हुए भगत गा रहे थे। उनकी अँगुलियाँ पौधे बिठा रही थीं और कंठ शब्दों को संगीत के जीने पर चढ़ा रहा था। इसका जादुई प्रभाव था: बच्चे झूमने लगे, औरतें गुनगुनाने लगीं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगे, रोपनी करने वालों की अँगुलियाँ विशेष क्रम से चलने लगीं।

भादों की अंधेरी रात में उनके गीत की विशेषता क्या थी? उस गीत का भावार्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर देखेंभादों की अंधेरी रात में, मूसलाधार बारिश के बाद, उनका गीत झिल्ली और दादुरों के शोर को भी डुबो देता था। वे “गोदी में पियवा…” गीत गा रहे थे। इसका भावार्थ था कि प्रियतम (परमात्मा) तो गोद में ही है, पर विरहिणी (आत्मा) खुद को अकेली समझकर चमक-चिहुँक उठती है। यह गीत सोए संसार को जगाने वाला था।

माघ की भोर में पोखरे पर बालगोबिन भगत के गाने का दृश्य कैसा था? लेखक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर देखेंमाघ की कड़ाके की ठंड वाली भोर में, तारे अभी बुझे नहीं थे, पूरब में लालिमा थी, कुहासा छाया था। इस रहस्यमय वातावरण में कुश की चटाई पर पूरब मुँह, काली कमली ओढ़े, भगत खँजड़ी बजाते मस्त होकर गा रहे थे। कमली सरक जाती, मस्तक पर पसीने की बूँदें चमकतीं। लेखक जाड़े से काँप रहा था, पर भगत की तल्लीनता देखकर वहाँ खड़ा रहा।

बेटे की मृत्यु पर बालगोबिन भगत की प्रतिक्रिया सामान्य से कैसे भिन्न थी? उनका तर्क क्या था?

उत्तर देखेंसामान्य शोक के विपरीत, भगत शव के सामने गीत गा रहे थे और पतोहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। उनका तर्क था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यानी विरहिनी अपने प्रेमी से मिल गई है। यह आनंद की बात थी, शोक की नहीं। यह उनके अटूट आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाता था।

पतोहू को विदा करने के पीछे बालगोबिन भगत के क्या विचार थे? पतोहू के तर्क और भगत की दलील क्या थी?

उत्तर देखेंभगत चाहते थे कि पतोहू अपना भविष्य सँवारे और उनके बुढ़ापे की चिंता में न रहे। पतोहू का तर्क था कि वह चली गई तो बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। भगत की अंतिम दलील थी कि यदि वह नहीं गई तो वह स्वयं घर छोड़कर चले जाएँगे। यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और निस्वार्थता को दिखाता है।

गंगा-स्नान के प्रति बालगोबिन भगत का दृष्टिकोण क्या था? वे यात्रा कैसे करते थे?

उत्तर देखेंभगत स्नान से ज्यादा संत-समागम और लोक-दर्शन के लिए जाते थे। वे पैदल चलते थे। साधु होने के नाते संबल लेने या गृहस्थ होने के नाते भिक्षा माँगने को अनुचित मानते थे। अतः घर से खाकर चलते और घर लौटकर ही खाते। रास्ते भर खँजड़ी बजाते, गाते और प्यास लगने पर पानी पी लेते थे।

बालगोबिन भगत के जीवन के अंतिम दिनों में उनकी दिनचर्या और मृत्यु कैसे उनके चरित्र के अनुरूप थी?

उत्तर देखेंबीमारी और बुखार के बावजूद उन्होंने अपने नियमित कर्म (स्नान, गाना, खेती देखना) नहीं छोड़े। अंतिम संध्या में भी गीत गाए, हालाँकि वे बिखरे हुए से थे। भोर में बिना किसी को बताए, शांति से उनकी मृत्यु हो गई। यह उनकी अनुशासनप्रियता, समर्पण और निडरता को दर्शाता है।

“बालगोबिन भगत का यह संगीत है या जादू!” – लेखक ने ऐसा क्यों कहा?

उत्तर देखेंलेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगत के गीतों का प्रभाव अद्भुत और अलौकिक था। उनके गाने से खेतों में काम कर रहे लोगों (बच्चे, औरतें, हलवाहे, रोपनी करने वाले) के शरीर और मन अनायास ही संगीत की लय में झूमने और काम करने लगते थे, जैसे कोई जादुई शक्ति काम कर रही हो।

बालगोबिन भगत की चरित्रगत विशेषताओं में से किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो पाठ से स्पष्ट होती हैं।

उत्तर देखें(i) अटूट आस्था एवं सरलता: कबीर के प्रति गहरी श्रद्धा, उनके नियमों का सरल जीवन में सख्ती से पालन (सत्य, अस्तेय, सादगी)।

(ii) संगीत के प्रति समर्पण: जीवन के हर पल (खेत में काम, भादो की रात, प्रातःकाल, संध्या, बेटे की मृत्यु, स्वयं की अंतिम शाम) में गीत-संगीत उनकी साधना और अभिव्यक्ति का माध्यम था, जिसका जनजीवन पर गहरा प्रभाव था।

कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर

बालगोबिन भगत के जीवन में संगीत की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। विभिन्न परिस्थितियों में उनके गायन ने क्या प्रभाव डाला?

उत्तर देखेंसंगीत बालगोबिन भगत के जीवन की धुरी था, उनकी साधना और अभिव्यक्ति का माध्यम। वे हर मौसम और हर परिस्थिति में गाते थे। आषाढ़ में खेतों में रोपनी करते हुए उनके गीत पूरे वातावरण में उत्साह और लय भर देते थे, लोगों को अनायास नृत्य और काम में मग्न कर देते थे। भादों की अंधेरी रात में उनका गायन एक जागृति का संदेश देता था। माघ की कड़ाके की ठंड में प्रातःकाल पोखरे पर उनका गायन रहस्य और भक्ति का संगम था। गर्मियों की संध्या में आँगन में सामूहिक गायन और नृत्य उत्सव का रूप ले लेता था। सबसे विलक्षण था बेटे की मृत्यु के समय उनका गायन, जो शोक को आनंद और मुक्ति में बदलने वाला था। अंतिम शाम तक गायन उनकी श्वास था। उनका संगीत सिर्फ स्वर नहीं, जीवन दर्शन था जो श्रोताओं के मन-मस्तिष्क को छूकर उन्हें भावविभोर कर देता था।

“बालगोबिन भगत गृहस्थ थे पर साधु थे।” इस कथन के आलोक में उनके जीवन की विरोधाभासी परंतु समन्वित विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर देखेंयह कथन बिलकुल सत्य है। भगत गृहस्थ जीवन के बाहरी ढाँचे में रहते थे – उनका अपना घर था, परिवार (पत्नी, बेटा, पतोहू) था, खेतीबारी थी। ये सब गृहस्थी के प्रमाण हैं। किंतु, उनका आचरण, विचार और जीवनशैली पूर्णतः साधु जैसी थी। वे कबीर के आदेशों पर चलते थे: सादा जीवन (कम कपड़े), सत्यवादिता, ईमानदारी, अस्तेय (किसी की चीज न छूना), निडरता, झूठे आडंबरों से दूरी (लंबी दाढ़ी/जटा न रखना)। उनकी सारी संपत्ति ‘साहब’ की मानी जाती थी, फसल पहले मठ में भेंट करते। उनका मन संसार से विरक्त था; पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाकर आत्मा की मुक्ति में आनंदित होना और पतोहू को दूसरा जीवन जीने भेजना यही दर्शाता है। इस प्रकार, गृहस्थी का बाह्य रूप और साधुत्व का आंतरिक भाव उनके जीवन में सुंदर समन्वय बनाए हुए था।

बालगोबिन भगत के जीवन से प्राप्त होने वाली किन्हीं तीन प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर देखेंबालगोबिन भगत का जीवन कई गहन शिक्षाएँ देता है:

सादगी और ईमानदारी में जीवन: उनका जीवन अत्यंत सरल था – न्यूनतम वस्त्र, सीधा आचरण, झूठ और चोरी से दूरी। वे दिखावे से कोसों दूर थे। यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक संपन्नता में नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी से भरे जीवन में निहित है।

कर्तव्यपरायणता और अनुशासन: वे अपने दैनिक कर्तव्यों (खेती, परिवार की देखभाल) के साथ-साथ आध्यात्मिक नियमों (स्नान, गायन, भक्ति) के प्रति अत्यंत अनुशासित थे। बुढ़ापे और बीमारी में भी उन्होंने इन्हें नहीं छोड़ा। यह सिखाता है कि जीवन में निर्धारित लक्ष्यों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और अनुशासन ही सफलता और शांति देता है।

आस्था और निःस्वार्थ प्रेम: कबीर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उनका सारा कर्म ‘साहब’ को समर्पित था। वे निस्वार्थ थे – पुत्र की मृत्यु पर व्यक्तिगत दुःख से ऊपर उठकर आत्मा की मुक्ति में आनंदित हुए, पतोहू को उसके भले के लिए विदा किया। यह सिखाता है कि ईश्वर में अटूट विश्वास और निःस्वार्थ प्रेम जीवन के दुःखों से उबारने और उच्च आनंद प्रदान करने की शक्ति रखते हैं।

पाठ में वर्णित विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों और मौसमों के साथ बालगोबिन भगत के गायन के संबंध की विवेचना कीजिए।

उत्तर देखेंपाठ में बालगोबिन भगत के गायन को विभिन्न मौसमों और प्राकृतिक दृश्यों के साथ सुंदरता से जोड़ा गया है, जो उनके गायन की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है:

आषाढ़ (वर्षा): रिमझिम बारिश, हरी-भरी धरती, खेतों में रोपनी का काम। भगत कीचड़ में लिपटे गाते हैं। उनका गीत प्रकृति के उल्लास और मानवीय श्रम के साथ एकाकार हो जाता है, जिससे पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता है।

भादो (आंधी-तूफान): अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश के बाद का शांत लेकिन गूँजता वातावरण। भगत का गीत (“गोदी में पियवा…”) अँधेरे में बिजली की तरह चमकता है, एक रहस्यमय और जागरूक करने वाली ऊर्जा से भरा होता है, प्रकृति के कोलाहल को चीरता है।

कार्तिक से फागुन (शीत ऋतु): कड़ाके की ठंड वाली प्रातः, कुहासा, पोखरे पर तारों की छाँव। भगत का गायन इस रहस्यमय और शांत वातावरण में एक आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है, जो ठंड में भी उष्मा का अहसास कराता है।

गर्मी (ग्रीष्म): उमसभरी संध्या। भगत के आँगन में सामूहिक गायन और नृत्य शीतलता का स्रोत बन जाता है, उमस को दूर भगाता है और सामाजिक एकता का सूत्र बनता है।

इस प्रकार, हर मौसम भगत के गायन को एक नया आयाम देता है और उनका गायन प्रकृति के चक्र का अभिन्न अंग बन जाता है।

बालगोबिन भगत की मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को उनके बेटे की मृत्यु पर प्रतिक्रिया और स्वयं उनकी मृत्यु के वर्णन के आधार पर समझाइए।

उत्तर देखेंबालगोबिन भगत का मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण उनकी गहन आध्यात्मिकता और कबीर के दर्शन से प्रभावित था। बेटे की मृत्यु पर उन्होंने पारंपरिक शोक न मनाकर गीत गाए और पतोहू को उत्सव मनाने को कहा। उनके लिए मृत्यु शरीर का अंत था, आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से मिलन का दिवस था (“आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली”)। यह दुःख का नहीं, आनंद का अवसर था। उनकी स्वयं की मृत्यु भी इसी दृष्टिकोण को अंतिम रूप से स्थापित करती है। वे बीमारी के बावजूद अपनी दिनचर्या (स्नान, गायन) से विमुख नहीं हुए। अंतिम शाम भी उन्होंने गीत गाए, हालाँकि वे टूटे हुए से थे, जैसे माला के दाने बिखर गए हों। फिर भोर में बिना किसी शोर-शराबे, कष्ट या डर के, शांतिपूर्वक उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु उनके जीवन की तरह ही सरल, निर्भय और आत्मनिर्भर थी, जो उनके मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक और आनंदमय अंग मानने के दर्शन को पूरी तरह चरितार्थ करती है।